Österreichische WissenschafterInnen im lateinamerikanischen Exil (1930-1970)

Österreichische WissenschafterInnen im lateinamerikanischen Exil (1930-1970)

Habilitationsprojekt von Linda Erker

Interview mit Linda Erker über ihr Projekt

Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung durch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz

„Von Mumien und Raketentreibstoff – Karrieren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im lateinamerikanischen Exil“

Die österreichische Wissenschaftlerin Linda Erker über ihre Spurensuche am Ibero-Amerikanischen Institut

Frau Dr. Erker, Sie sind Historikerin am Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien und beschäftigen sich mit Exil und Wissenstransfer als Folge der NS-Diktatur.

Seit 2019 arbeite ich an meiner Habilitation und untersuche die Geschichte österreichischer Forscherinnen und Forscher im lateinamerikanischen Exil zwischen 1930 und 1970. Chile und Argentinien stehen aktuell im Mittelpunkt meiner Recherchen bzw. die Frage, wer hier wieder akademisch Fuß fassen konnte und unter welchen Bedingungen. Der Untersuchungszeitraum ermöglicht es mir, mich mit unterschiedlichen Gruppen von WissenschaftlerInnen zu beschäftigen. Ihre Biografien, ihr wissenschaftliches Wirken, ihre Interaktionen und Netzwerke über die Zäsuren 1933/1938/1945 hinweg interessieren mich, und ich suche nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten ihrer (beruflichen) Lebenswege in der Fremde.

Welche Gruppen untersuchen Sie?

Ich untersuche vor allem drei verschiedene Gruppen: Schon in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren waren viele ForscherInnen gezwungen, Österreichs Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zu verlassen (= Gruppe 1). Sie emigrierten, weil Antisemitismus, Androzentrismus und Antisozialismus ihren Alltag geprägt und ihre Karrieren behindert hatten. Ab März und dem „Anschluss“ 1938 an NS-Deutschland kam es zum größten Brain-Drain aufgrund der Vertreibungspolitik des nationalsozialistischen Regimes (= Gruppe 2). Alleine an der Universität Wien, der größten Hochschule des Landes, wurden über 300 – vor allem jüdische – Lehrende und 2.230 Studierende ausgeschlossen. Nach 1945 waren es dann vor allem aber solche mit nationalsozialistischer Vergangenheit, die sich ins lateinamerikanische Exil absetzten (= Gruppe 3) und dort reüssierten.

Sie alle waren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch oft unfreiwillig wieder Teil einer gemeinsamen, größeren Wissenschaftscommunity – über 10.000 Kilometer von Wien entfernt. Ich möchte mit Blick auf die ForscherInnen wissen: Spielte die Gruppenzugehörigkeit eine Rolle, um eine (zweite) Wissenschaftskarriere zu starten? Wer forschte zu welchen Themen, welche Netzwerke gab es innerhalb der deutschsprachigen Exilgemeinschaften und wie konnte man sich in der Fremde neu etablieren?

Sind lateinamerikanische Länder „klassische“ Fluchtorte für WissenschaftlerInnen gewesen, für jüdische Flüchtlinge wie für Nationalsozialisten?

Die meisten ForscherInnen – sowohl im Zuge des „Anschlusses“ 1938 und auch nach Kriegsende 1945 – wechselten in andere Zentren der Wissenschaft, insbesondere in die USA und Großbritannien. Viele dieser Wissenschaft- und Wissenstransfers sind längst gut aufgearbeitet. Etliche österreichische Studierende und WissenschaftlerInnen flohen aber auch nach Lateinamerika, eine Art von „Semiperipherie“. Ein Hauptfluchtort war das kosmopolitische Buenos Aires im damals wirtschaftlich noch prosperierenden Argentinien. Viele ForscherInnen fanden aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern eine neue Heimat – oder sie erfüllten zumindest die Funktion des Wartesaals, um doch noch in die USA zu gelangen. Zwei Fragen, die mich aktuell in Bezug auf die Exilländer sehr beschäftigen sind: Welche wissenschaftlichen Rahmenbedingungen fanden die MigrantInnen vor? Und wie nahmen die Wissenschaftskulturen der Exilländer Einfluss auf ihre weitere Forschung?

Haben Sie schon interessante Biografien gefunden? Was konnten Sie bei Ihren Recherchen in Chile, Argentinien aber auch am IAI in Berlin herausfinden?

In den letzten zwölf Monaten bin ich schon auf einige WissenschaftlerInnen gestoßen, denen ich mich auch zukünftig vertiefend widmen möchte.

Auf der einen Seite stehen Erfolgsgeschichten wie die von Grete Mostny, eine junge Archäologin und Anthropologin, die 1938 Österreich verließ, da ihr die Approbation ihrer Dissertation an der Universität Wien verwehrt wurde, weil sie als Jüdin galt. Sie flüchtete über private Kontakte und nicht über akademische Netzwerke nach Chile, wo sie am Museo Nacional de Historia Natural in Santiago als Forscherin eine Anstellung erhielt. 1954 hatte Mostny dann auch ihren internationalen Durchbruch als Wissenschaftlerin. Am Berg Cerro El Plomo nahe von Santiago war auf über 5.000 Metern Seehöhe die Mumie eines 8-jährigen Jungen gefunden worden, genannt El Niño del Cerro El Plomo, datiert auf die Zeit rund um das Jahr 1550. Mostny sicherte den Fund für das Museum und stellte pionierhaft ein interdisziplinäres Forschendenteam zusammen, um den spektakulären Fund zu untersuchen. Die Mumie erregte sofort internationales Aufsehen, handelte es sich doch um die erste gefriergetrocknete Inka-Mumie, die bis dahin gefunden und wissenschaftlich untersucht worden war. Grete Mostny und ihr wissenschaftliches Wirken ist außerhalb Chiles viel zu wenig bekannt. Aufbauend auf meinen Recherchen in Santiago de Chile, Wien und auch Berlin bereite ich gerade einen ersten umfangreichen wissenschaftlichen Artikel zu Grete Mostny vor. Auf der anderen Seite stehen aber auch viele Fälle und Einzelbiografien von vor allem jüdischen EmigrantInnen, die im Exil nicht oder nur schlecht akademisch wieder Fuß fassen konnten. Sie zu finden, wird noch eine große Herausforderung sein.

Haben Sie neben jüdischen Geflüchteten und anderen ForscherInnen auch nationalsozialistische WissenschaftlerInnen im Blick, die in Südamerika Karriere gemacht haben?

Ja, zum Beispiel den Chemiker Armin Dadieu, der bis 1945 nationalsozialistischer Landesstatthalter und Gauhauptmann in der Steiermark gewesen war und 1946 auf der zweiten österreichischen Kriegsverbrecherliste geführt wurde. Er arbeitete spätestens ab 1948 in Argentinien im Umfeld ehemaliger Nationalsozialisten im Bereich der Raketentreibstoffforschung, ehe er 1958 nach Deutschland zurückkehrte und ab 1962 die Leitung des Stuttgarter Instituts für Raketentreibstoffe übernahm, ohne dass seine nationalsozialistische Vergangenheit eine Rolle spielte. Argentinien war eine wichtige Zwischenstation in seiner Karriere, eine Art wissenschaftliche Quarantäne mit ausgezeichneten politischen Kontakten.

Im ersten Quartal dieses Jahres waren Sie im Ibero-Amerikanischen Institut und haben dort geforscht. Welche Materialien waren besonders fruchtbar für Ihre Arbeit? Haben Sie auch unerwartete Entdeckungen gemacht?

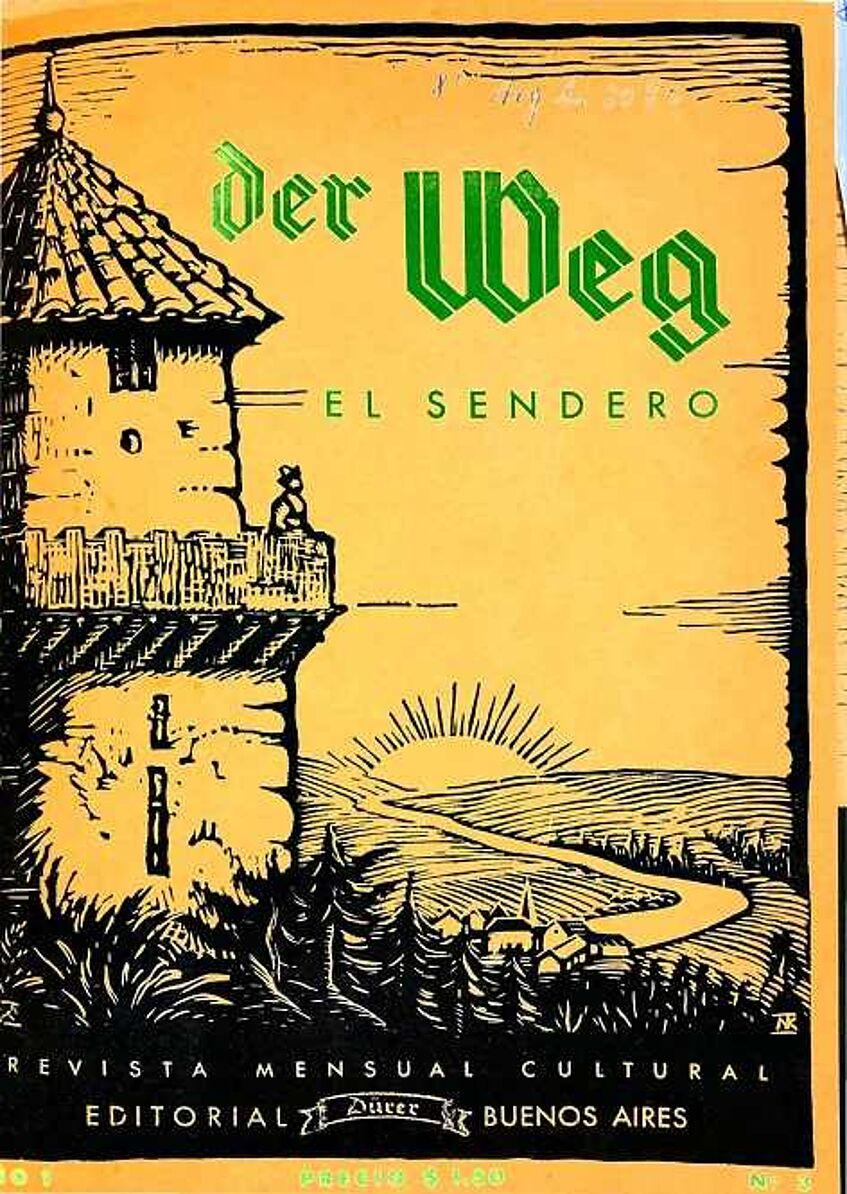

Das IAI hat die deutsche Emigrantenzeitschrift „Der Weg/El Sendero“ beinahe vollständig dokumentiert, das ist einmalig in Europa. Sie erschien zwischen 1947 und 1957 in Buenos Aires. Hier publizierten auch ehemalige Nationalsozialisten, unter den Autoren finden sich auch Österreicher. Holger M. Meding vermutet unter dem Decknamen „G. Helmuth“ sogar den KZ-Arzt Josef Mengele. Und die Zeitschrift war auch nicht nur in Argentinien ein gefragtes Blatt, die „Ehemaligen“ bzw. „Ewiggestrigen“ hatten auch in Wien und Berlin ihre treuen Abonnenten. Für mein Projekt gibt diese Zeitschrift einen Einblick in ein sehr interessantes Binnenmilieu.

Sie konzipieren auch Ausstellungen und organisieren Veranstaltungen zu zeitgeschichtlichen Themen. Und Sie engagieren sich ehrenamtlich in der historisch-politischen Bildungsarbeit. Was sind Ihre Erfahrungen in diesem Zusammenhang? Und wie kann es gelingen, Geschichte lebendig zu halten?

„Geschichte wird gemacht“ – so der Songtitel der Band „Fehlfarben“. In dem Lied heißt es auch „Vergessen macht sich breit“ und ich denke dagegen können wir nur gemeinsam etwas unternehmen. Wir alle können das kollektive Wissen über die jüngere Vergangenheit mitgestalten. Covid-19 und die Maßnahmen der Distanzierung haben mir ex negativo vor Augen geführt, worauf es in der Geschichtsvermittlung stark ankommt: Wir können Vorträge per Videokonferenz abhalten und in virtuellen Räumen chatten, aber nichts geht über ein echtes Treffen, eine Diskussionsrunde und auch informelle Gespräche. Ich hoffe, wir kommen schnell wieder zu einem direkten Modus und zu Begegnung miteinander in der analogen Welt zurück.

Berlin ist eine Stadt, in der Geschichte sehr präsent ist. Was fällt Ihnen im Vergleich zu Wien auf hinsichtlich der Erinnerungspolitik?

Die NS-Geschichte bzw. die Erinnerung daran sind in Wien und Berlin sehr präsent. Ich habe lange im Bereich der historisch-politischen Bildung gearbeitet, hier wie dort gibt es eine stets unterfinanzierte Gedenk- und Erinnerungsarbeit, die sehr viel auf Ehrenamt basiert. Ohne hier ins Detail gehen zu können, sehe ich in Deutschland eine größere Bereitschaft, dennoch mehr Geld in die Hand zu nehmen, um breitenwirksam arbeiten zu können – wie es durch die „Bundeszentrale für politische Bildung“ geschieht. In Wien gibt es viele AktivistInnen und Vereine, die eben viel dezentraler agieren – mit allen Vor- und Nachteilen.